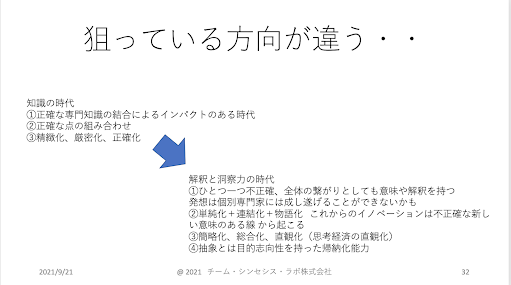

そもそもトップランナーは狙っている方向が違う・・

そもそもトップランナーは狙っている方向が違う・・・ ※補足 「物理数学の直観的方法(長沼伸一郎著)講談社」では、「簡略化」「総合化」「直観化」が次元の異なるほどの意義を帯びてこざるを得ないだろう。と指摘している。 複合的/横断的体験価値をどうつくるか・・・・ Well-beingな豊かさを社会実装する人材をどうつくるのか・・・ 弊社は、皆さんの知恵や行動と相互作用しながらチャレンジを続けます。 well-being社会課題解決とミドルシニアライフデザイン勉強会 イノベーションアーキテクトとシステムデザイン人材勉強会 創造的対話と異分野を対話デザインでつなぐ勉強会 問題解決とプロセスデザイン勉強会 基礎的メタ思考勉強会 2021.9.20